【演劇】アンドロイド演劇『さようなら』 ― 2010/11/11

平田オリザ+石黒浩研究室によるアンドロイド演劇『さようなら』の東京公演に足を運ぶ(11日・池袋あうるすぽっと)。

平田氏が取り組む「ロボット演劇」については、すでに『ロボット版・森の奥』が今年8月の「あいちトリエンナーレ」で世界初演されて演劇史にその名を刻み、さらにより人型に近いロボット(ジェノミノイドF)による『さようなら』が、9月にやはり愛知で初演されている。

今回、その『さようなら』が「フェスティバル・トーキョー」での緊急上演が決定し、東京での初公演となった。

で、会場に入ると薄暗いステージ上には、すでに“二体”が椅子に鎮座していた。女性人型ロボットのジェノミノイドFは、黒髪ながら顔だちは西洋人ぽく、質感も含めてたしかに人間そっくり(実際にモデルがいるらしい)。『森の奥』のwakamaruが、いわゆる「ロボット」だとすると、こちらもまさに「アンドロイド」(人造人間)。じつはそこが、本作のキモだ。

冒頭から、このアンドロイドが詩の朗読を始める。

谷川俊太郎の「さよなら」だ。

ぼくもういかなきゃなんない

すぐいかなきゃなんない

どこへいくのかわからないけど…

すると、ロッキングチェアに深々と腰かけたもう“一体”が、こう尋ねる。

「それは、私の気持ち?」…。[セリフは正確ではないかもしれない]

そう、こちらは本物の人間。金髪の白人女性が演じているが、じつは開演まで微動だにしなかったので、ワタシは彼女がセリフを発するまで、どちらがヒトで、どちらがロボットか区別がつかなかった…。

それも平田氏のひとつの“狙い”だと思うが、舞台(セリフ)はさらに展開し、アンドロイドは彼女にために父親が買い与えたものであることが明らかにされ、さらに彼女が死期迫る病気があることが説明される。

もちろん、この場に“父”は登場しないのだが、ワタシたちはこの登場しない父と娘、家族の関係についても思い馳せることになる。

そして、アンドロイドがさらに彼女の“思いを汲んだ”詩を日本語で語る。その詩を人間の演技者が、たどたどしい日本語と、流暢なフランス語、ドイツ語で諳じてみせる…というじつに象徴的な“対比”がそこに描かれる。

…というように、わずか20分(実際にはもっと短く感じた)のこの劇に、平田氏はさまざまな“仕掛け”を凝らす。

例えば、詩人の名を尋ねられたロボットなら、ストレートにこう答えるのではないか?

「若山牧水です」と。

ところが、アンドロイドはこう応える。

「牧水、若山牧水です」

この返答(会話)にこそ、人間以上に“人間的”なアンドロイドの存在が、くっきりと浮かび上がる。

『S高原から』のラストを彷彿させるように、彼女(ヒト)が“眠り”についた後、アンドロイドは一人、詩の朗読を再び始める。

わたしはよっちゃんよりもとおくへきたとおもう

ただしくんよりもとおくへきたとおもう…

(谷川俊太郎「とおく」)

もはやその詩が彼女(ヒト)のために詠まれたものなのか、アンドロイド自身の“気持ち”のためのものなのか、ワタシたちはもう判ずることはできない…。

そう、ここで語られるているのは“ヒトとは何か”だ。

アンドロイドという合わせ鏡を配置して、私たちとは何か、ヒトとは何かを探る試み。それは平田氏が、いやワタシたちヒトが一貫して、費やしてきた深淵なる旅なのだ。

そうした意味で、ワタシには本作がじつに平田氏らしい作品に思えた。

◆アンドロイド演劇『さようなら』のおすすめレビュー一覧

・しのぶの演劇レビュー

・Suite in Style

↓応援クリックにご協力をお願いします。

平田氏が取り組む「ロボット演劇」については、すでに『ロボット版・森の奥』が今年8月の「あいちトリエンナーレ」で世界初演されて演劇史にその名を刻み、さらにより人型に近いロボット(ジェノミノイドF)による『さようなら』が、9月にやはり愛知で初演されている。

今回、その『さようなら』が「フェスティバル・トーキョー」での緊急上演が決定し、東京での初公演となった。

で、会場に入ると薄暗いステージ上には、すでに“二体”が椅子に鎮座していた。女性人型ロボットのジェノミノイドFは、黒髪ながら顔だちは西洋人ぽく、質感も含めてたしかに人間そっくり(実際にモデルがいるらしい)。『森の奥』のwakamaruが、いわゆる「ロボット」だとすると、こちらもまさに「アンドロイド」(人造人間)。じつはそこが、本作のキモだ。

冒頭から、このアンドロイドが詩の朗読を始める。

谷川俊太郎の「さよなら」だ。

ぼくもういかなきゃなんない

すぐいかなきゃなんない

どこへいくのかわからないけど…

すると、ロッキングチェアに深々と腰かけたもう“一体”が、こう尋ねる。

「それは、私の気持ち?」…。[セリフは正確ではないかもしれない]

そう、こちらは本物の人間。金髪の白人女性が演じているが、じつは開演まで微動だにしなかったので、ワタシは彼女がセリフを発するまで、どちらがヒトで、どちらがロボットか区別がつかなかった…。

それも平田氏のひとつの“狙い”だと思うが、舞台(セリフ)はさらに展開し、アンドロイドは彼女にために父親が買い与えたものであることが明らかにされ、さらに彼女が死期迫る病気があることが説明される。

もちろん、この場に“父”は登場しないのだが、ワタシたちはこの登場しない父と娘、家族の関係についても思い馳せることになる。

そして、アンドロイドがさらに彼女の“思いを汲んだ”詩を日本語で語る。その詩を人間の演技者が、たどたどしい日本語と、流暢なフランス語、ドイツ語で諳じてみせる…というじつに象徴的な“対比”がそこに描かれる。

…というように、わずか20分(実際にはもっと短く感じた)のこの劇に、平田氏はさまざまな“仕掛け”を凝らす。

例えば、詩人の名を尋ねられたロボットなら、ストレートにこう答えるのではないか?

「若山牧水です」と。

ところが、アンドロイドはこう応える。

「牧水、若山牧水です」

この返答(会話)にこそ、人間以上に“人間的”なアンドロイドの存在が、くっきりと浮かび上がる。

『S高原から』のラストを彷彿させるように、彼女(ヒト)が“眠り”についた後、アンドロイドは一人、詩の朗読を再び始める。

わたしはよっちゃんよりもとおくへきたとおもう

ただしくんよりもとおくへきたとおもう…

(谷川俊太郎「とおく」)

もはやその詩が彼女(ヒト)のために詠まれたものなのか、アンドロイド自身の“気持ち”のためのものなのか、ワタシたちはもう判ずることはできない…。

そう、ここで語られるているのは“ヒトとは何か”だ。

アンドロイドという合わせ鏡を配置して、私たちとは何か、ヒトとは何かを探る試み。それは平田氏が、いやワタシたちヒトが一貫して、費やしてきた深淵なる旅なのだ。

そうした意味で、ワタシには本作がじつに平田氏らしい作品に思えた。

◆アンドロイド演劇『さようなら』のおすすめレビュー一覧

・しのぶの演劇レビュー

・Suite in Style

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【写真】鈴木清写真展「百の階梯、千の来歴」 ― 2010/11/12

千代田アーツ3331でのトークイベントで、写真評論家の飯沢耕太郎氏が告知していた鈴木清写真展「百の階梯、千の来歴」が開催中だ。なぜか今まで足を運んだことのなかった国立近代美術館まで、それを観に行く(11月11日)。

写真の世界はほんとうに疎く、「鈴木清」の名も前述の飯沢氏によって初めて知った次第。したがって、その撮影技術だのアングルだの云々について、ワタシはコメントする立場にない。しかしながら、そのザラザラと温かい不思議な魅力を持つ作品たちは、やはりワタシを語らせてしまう…のだ。

美術館のガイドによれば、「写真集独特の可能性を、ひときわユニークな手法で探究しつづけた写真家」が鈴木だという。たしか、前述のトークイベントでも、赤々舎代表の姫野希美氏が「写真展で写真を見るよりも、写真集が好き」と発言していたが、ワタシも同感で「綴じられたページをめくることで現われるイメージどうしが、連鎖し、響きあい、そこにひとつの小世界が立ちあがる」写真集に愛着がある。

その「書物」としての写真集にこだわった鈴木の8点の作品をすべて揃え、手にとって視ることが出来るのも、この写真展の大きな“成果”だろう。それは、8点中、7点が自主出版によるもので、多くの人がその「書物」を目にすることが出来なかったからだ(という)。

その貴重な「書物」を手袋をはめて閲覧するというのもまた、写真展らしからぬ厳粛な体験だ。

そうしたなかでも、手作りされたダミーの「書物」には、文字の指定やらテキストの修正やら校正“”がびっしりと入り、すでにそれだけで鈴木の“執念”と“愛”を感じさせる鬼気迫る「作品」となっている。

しかし今回、その歴史的発掘ともいうべき写真集たちの魅力よりも、ワタシは「書物」から解き放たれた鈴木の作品たちに、より惹かれた。

やはり印象に残るのは、復刻もされた第一作の『流れの歌』 に掲載された写真たちだ。

に掲載された写真たちだ。

汗だらけ炭まみれの炭鉱夫、快活に笑う女工、おどけた旅芸人やプロレスラー、そして洗面器の水に浮かべられたつけマツゲ…。 炭鉱で働き、暮らす人びとと、その暮らしの中に息づく“道具”たちまでの日常風景が、匂い立つように、その湿度さえ捉えたかのように写し出される。

アジア諸国を放浪した他の写真集もそうだが、ピントは外れ、ときには露出過多、あるいは薄暗い写真は、まるでスナップのようでもあるが、断じてそれはスナップ写真などでは断じてない。

鈴木のカメラは“凝視”し、被写体を見つめ、見つめられる。そこに写されたモノ、すべての“いのち”を吸い出すような魂を込めて…。

そこから立ち上がるのは、“俗”なる“聖”ともいうべき、愛しき人びとの生の営み…。そこに、ワタシも含めて多くの人が惹きつけられるのだろう。

◆鈴木清写真展「百の階梯、千の来歴」のおすすめレビュー一覧

Art inn(鈴木正人)

フクヘン(鈴木芳雄のブログ)

With Zakka diary +

atsushisaito.blog

↓応援クリックにご協力をお願いします。

写真の世界はほんとうに疎く、「鈴木清」の名も前述の飯沢氏によって初めて知った次第。したがって、その撮影技術だのアングルだの云々について、ワタシはコメントする立場にない。しかしながら、そのザラザラと温かい不思議な魅力を持つ作品たちは、やはりワタシを語らせてしまう…のだ。

美術館のガイドによれば、「写真集独特の可能性を、ひときわユニークな手法で探究しつづけた写真家」が鈴木だという。たしか、前述のトークイベントでも、赤々舎代表の姫野希美氏が「写真展で写真を見るよりも、写真集が好き」と発言していたが、ワタシも同感で「綴じられたページをめくることで現われるイメージどうしが、連鎖し、響きあい、そこにひとつの小世界が立ちあがる」写真集に愛着がある。

その「書物」としての写真集にこだわった鈴木の8点の作品をすべて揃え、手にとって視ることが出来るのも、この写真展の大きな“成果”だろう。それは、8点中、7点が自主出版によるもので、多くの人がその「書物」を目にすることが出来なかったからだ(という)。

その貴重な「書物」を手袋をはめて閲覧するというのもまた、写真展らしからぬ厳粛な体験だ。

そうしたなかでも、手作りされたダミーの「書物」には、文字の指定やらテキストの修正やら校正“”がびっしりと入り、すでにそれだけで鈴木の“執念”と“愛”を感じさせる鬼気迫る「作品」となっている。

しかし今回、その歴史的発掘ともいうべき写真集たちの魅力よりも、ワタシは「書物」から解き放たれた鈴木の作品たちに、より惹かれた。

やはり印象に残るのは、復刻もされた第一作の『流れの歌』

汗だらけ炭まみれの炭鉱夫、快活に笑う女工、おどけた旅芸人やプロレスラー、そして洗面器の水に浮かべられたつけマツゲ…。 炭鉱で働き、暮らす人びとと、その暮らしの中に息づく“道具”たちまでの日常風景が、匂い立つように、その湿度さえ捉えたかのように写し出される。

アジア諸国を放浪した他の写真集もそうだが、ピントは外れ、ときには露出過多、あるいは薄暗い写真は、まるでスナップのようでもあるが、断じてそれはスナップ写真などでは断じてない。

鈴木のカメラは“凝視”し、被写体を見つめ、見つめられる。そこに写されたモノ、すべての“いのち”を吸い出すような魂を込めて…。

そこから立ち上がるのは、“俗”なる“聖”ともいうべき、愛しき人びとの生の営み…。そこに、ワタシも含めて多くの人が惹きつけられるのだろう。

◆鈴木清写真展「百の階梯、千の来歴」のおすすめレビュー一覧

Art inn(鈴木正人)

フクヘン(鈴木芳雄のブログ)

With Zakka diary +

atsushisaito.blog

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【演劇】シアターカンパニーARICA『house=woman 家=女』 ― 2010/11/13

「転形劇場」にいた安藤朋子サンが実験的な舞台を行うと聞き、シアターカンパニーARICAの新作公演『house=woman 家=女』を“感劇”。“感劇”と記したのは、まさに“観る”だけでなく“感じる”芝居だった、からだ。(11月12日・新宿A to Z)

会場は新宿歌舞伎町のど真ん中にある古びたビルの地下室。コンクリートが剥き出しになった部屋には、粗末な電球がぶら下がり、その下には古風なソファ、壊れたドア、埃だらけの水道、バケツが無造作に置かれ、かすかにかつて人が住んでいたかのような気配を漂わせる…。

部屋の隅が30席ほどの客席になっており、その眼前に舞台らしきだだっ広い空間が横長に拡がる。下手にギター、上手にチェロの学士が二人。

「開演すると出入りできなくなります」と、スタッフの声にワタシたちはやや緊張し、開演を待つ。まるで地下室に閉じ込められたように…。そう階段を下り、その部屋に足を踏み入れたとたん、ワタシたちはこの舞台の“共犯者”となったのだ。

やがて舞台は静かに始まる。やおら「手」が現れ、身をくねらせるかのように、その「手」が妖艶な動きをくり返す。そして、地の底から絞り出すようなくぐもった女声…。セリフはあるにはあるが、くり返しや句点の位置をずらすことで、まるでセリフであることを拒否するかのように、それは地下室に漂う。

やがて、「手」の主たる“女”が顕れるのだが、生きているのか死んでいるのか、それとも“怨霊”なのか…どうやらギリシャ悲劇を下敷きにした“物語”はあるようなのだが、それを理解されることさえ拒むかのように、セリフはヴォーカリゼーションと化していく。

この地下室は“女”の棲家なのか? 棺桶なのか? 不気味に発せられる音と、したたる水、うごめく“物”たちが、ワタシたちを放おっておかない。演じているのは“女”だけではない。この“部屋”も演じているのだ。

その不気味な静寂と、それを突き破るかのような音と動きで、次に一体何が起こるのか、起こらないのか。ワタシたちは神経をすり減らしながら、息をひそめて“彼女たち”を凝視する…。

そして突然、暗転となった漆黒の闇の中で、うごめく“物”たち。ワタシたちは、五感研ぎ澄まし、そこで起きていることを妄想するしか術はない。闇を見つめながら、その瞬間に嗅覚が奮いたち、部屋を覆うコンクリートや木々、鉄や水の匂いさえも嗅ぎとろうする自分にワタシは気づく。

…という緊張の“感劇”が1時間余続き、ようやくワタシたちはこの実験劇から解放される。その“解放感”は、心地よい刺激とともにワタシを包む。

「転形劇場」在籍時には封印されていた“セリフ”を解き放つかのように映画にテレビに活躍する大杉漣、“セリフ”を解体し、再構築を試みようとする「地点」、そしてこの安藤と、太田省吾のDNAの一つの進化形を観たような舞台だった。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

会場は新宿歌舞伎町のど真ん中にある古びたビルの地下室。コンクリートが剥き出しになった部屋には、粗末な電球がぶら下がり、その下には古風なソファ、壊れたドア、埃だらけの水道、バケツが無造作に置かれ、かすかにかつて人が住んでいたかのような気配を漂わせる…。

部屋の隅が30席ほどの客席になっており、その眼前に舞台らしきだだっ広い空間が横長に拡がる。下手にギター、上手にチェロの学士が二人。

「開演すると出入りできなくなります」と、スタッフの声にワタシたちはやや緊張し、開演を待つ。まるで地下室に閉じ込められたように…。そう階段を下り、その部屋に足を踏み入れたとたん、ワタシたちはこの舞台の“共犯者”となったのだ。

やがて舞台は静かに始まる。やおら「手」が現れ、身をくねらせるかのように、その「手」が妖艶な動きをくり返す。そして、地の底から絞り出すようなくぐもった女声…。セリフはあるにはあるが、くり返しや句点の位置をずらすことで、まるでセリフであることを拒否するかのように、それは地下室に漂う。

やがて、「手」の主たる“女”が顕れるのだが、生きているのか死んでいるのか、それとも“怨霊”なのか…どうやらギリシャ悲劇を下敷きにした“物語”はあるようなのだが、それを理解されることさえ拒むかのように、セリフはヴォーカリゼーションと化していく。

この地下室は“女”の棲家なのか? 棺桶なのか? 不気味に発せられる音と、したたる水、うごめく“物”たちが、ワタシたちを放おっておかない。演じているのは“女”だけではない。この“部屋”も演じているのだ。

その不気味な静寂と、それを突き破るかのような音と動きで、次に一体何が起こるのか、起こらないのか。ワタシたちは神経をすり減らしながら、息をひそめて“彼女たち”を凝視する…。

そして突然、暗転となった漆黒の闇の中で、うごめく“物”たち。ワタシたちは、五感研ぎ澄まし、そこで起きていることを妄想するしか術はない。闇を見つめながら、その瞬間に嗅覚が奮いたち、部屋を覆うコンクリートや木々、鉄や水の匂いさえも嗅ぎとろうする自分にワタシは気づく。

…という緊張の“感劇”が1時間余続き、ようやくワタシたちはこの実験劇から解放される。その“解放感”は、心地よい刺激とともにワタシを包む。

「転形劇場」在籍時には封印されていた“セリフ”を解き放つかのように映画にテレビに活躍する大杉漣、“セリフ”を解体し、再構築を試みようとする「地点」、そしてこの安藤と、太田省吾のDNAの一つの進化形を観たような舞台だった。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【本】電子書籍と出版 デジタル/ネットワーク化するメディア ― 2010/11/14

| 電子書籍と出版─デジタル/ネットワーク化するメディア 高島 利行 仲俣 暁生 橋本 大也 山路 達也 植村 八潮 星野 渉 深沢 英次 沢辺 均 ポット出版 2010-07-10 売り上げランキング : 122713 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

その記事が、電子書籍の“今”を捉えたものならば、本書はその向こう“未来”を深く考察する書として、世に問いかける本だ。

本書の“仕掛け人”である沢辺均・ポット出版社長による「はじめに」からしてこうある。

「今、出版はとっても面白い状況にあるんじゃないだろうか?」という問いを冒頭から発し、「電子書籍の拡大は、出版『社』をなくすことはあっても、出版というおこない自体をなくすことにはならない」とするが、「出版社がなくなるなら、それを自社も含めてやむを得ないと私は思っている」と挑戦的なもの言いをする。

そのうえで、「電子書籍だからこそその利用方法をさまざま生み出すことが、デジタルとネットワーク時代の出版の課題だと思っている」として、「出版とはどういうおこないなのか、あらためて根源的な問い掛けをしたい」と宣言をしている。

まさに、電子書籍と出版への「問いに正面から向きあった」のが本書といえる。

以下、「2010年代の『出版』を考える」をテーマに、高島利行、猪俣暁生、橋本大也各氏による鼎談を基調として、「電子出版時代の編集者」(山路達也氏)、「20年後の出版をどう定義するか」(植村八潮氏)、「出版業界の現状をどう見るか」(星野渉氏)、「編集者とデザイナーのためのXML勉強会」(深沢英次氏)といった各論へと繋がっていく。

たしか“鼎談”の一部は、ここでも紹介されている“tudaる”でワタシも閲覧した記憶があるが、それも含めて適宜ギャラリーに対して意見(モニター)を問うなど、ライブ感溢れる、熱い議論が繰り広げられる。

内容は、電子書籍をめぐる出版業界の動向から市場論、印税、著作権、図書館の役割など多岐にわたるが、ワタシ的には「電子書籍が売れないのは、そこに新たな付加価値がないから」(大橋氏)という指摘や、「今まで通りの紙の本とは違った形でコンテンツを提供する必要がある」(仲俣氏)という提起に頷首したい。

だからこそ、山路氏が語る「ウェブ上にはすでに膨大なコンテンツが存在しています。今後、『本』という言葉は、ものすごい広い範囲の言葉になると思います」として、「編集者と著者が一緒に本を書いていくようになっていけばいい」という発言から、電子書籍時代の“編集者”の姿がぼんやりと浮かんでくる。

さらには、植村氏へのインタビューのなかで、デジタル/ネットワーク化すなわちクラウド化によって「(電子書籍の講読者は)物体は所有する権利ではなく、アクセスする権利になる」と、沢辺氏は予見する。

また、“冷徹”と評したくなるほど冷静かつ的確な星野氏による出版業界の現状報告と分析は、ワタシにも知らないことも多く、大変参考になった。

終章に、“プロ”に向けた具体的なXML講座が置かれていることからわかるように、本書は専門用語も頻出し(丁寧な参照が付されてはいるが)出版関係者以外には、読みにくい書物かもしれない。

しかし今後、音楽、映画、テレビをはじめあらゆるコンテンツ・メディアは、デジタル/ネットワーク化してことは間違いない。そうした意味では、“メディア”に関心ある人には、一読の価値のある刺激的な書である。

◆『電子書籍と出版 デジタル/ネットワーク化するメディア』のおすすめレビュー

Kiankou books review

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【CD】2NE1/To Anyone ― 2010/11/15

| 1集 - To Anyone 2NE1(トゥエニーワン) YG Entertainment 2010-09-20 売り上げランキング : 496 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

あまた降臨するコリアン・ディーバたちのなかにあって、なぜワタシは2NE1に惹かれるのか? 宣伝文には 「ガールグループの新しいモデルを提示した」とあり、「男性グループに劣らない舞台カリスマと派手なファッション、堂々としていて独立的なメッセージ」で「女性たちのワナビーに位置する」とあるが、たしかに1st ミニアルバムの豪華なブックレットから、そうした立ち位置は伺えた。

が、ワタシはその“音”を評価してのこと。…としても未だうまく説明しえないワタシだが、少女時代やKARAが持つアイドル然としたロリポップ感と、Brown Eyed GirlsやT-araが持つ大人然としたブラックネスをほどよくブレンドし、さらにエッジの効いた歌とサウンドを加味し…という絶妙なバランス感覚にほだされるのやもしれない。

とにかく1曲目の「Can’t Nobody」からパワフルな歌声を響かせる彼女たちだが、ラップやオートチューン、シンセ(・ベース)などを駆使して曲に表情を付けるなど、韓国の新鋭たちがプロデュースしたそのエロクトリカルなサウンドに耳が惹きつけられる。

リーダー・CL(シエル)によるラップ曲③「拍手して」など、4曲立て続けのダンサンブルなナンバーの後に、メンバーの歌詞力が冴えるミディアムR&Bナンバー⑤「辛い(SLOW)」を配置するなど、その緩急具合にもグッとくる。

⑦⑨のソロ曲をはさみ、1st ミニアルバムに収録されていた「I Don't Care」のレゲエ・ナンバーもGJな出来で、最後まで飽きさせない内容。

彼女たちが日本のマーケットでどの程度の人気を得るかはワタシも予測できないが、こと“音楽性”ということに関しては、ガールズ・グループ・レースの中頭ひとつ抜きんでた存在であることは間違いない。

そうした世界視野を入れた“コリアン・サウンド・クオリティ”が、本格デビュー後にどの程度このニッポンに受け入れられるのか、興味は尽きない。

◆『2NE1/To Anyone』のおすすめレビュー一覧

Japanese Black Style

大好きK-POP 勝手レビュー

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【映画】ゾディアック ― 2010/11/16

![ゾディアック 特別版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VIy8rIjfL._SL160_.jpg) | ゾディアック 特別版 [DVD] ワーナー・ホーム・ビデオ 2010-04-21 売り上げランキング : 20460 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

本作がどこまで実際の事件、あるいはベースとなったノンフィクションに忠実かはわからないが、複雑な展開をもったこの物語をフィンチャーは見事に“作品”に仕上げている。

物語は若いカップルが何者かに銃撃されることから始まる。その後、新聞社に他の事件も自分が殺ったとする犯行声明が届き、暗号文を新聞に掲載しなければさらなる大量殺人を決行すると脅迫する「ゾディアック」によって、警察やマスコミそして市民が、恐怖と混乱に巻き込まれていく…。

『エイリアン3』『セブン』で強烈な映像美を魅せてミュージックビデオから映画界に進出したフィンチャーだが、本作ではゴールデンゲイトブリッジ(錦帯橋)の俯瞰ショットや“容疑者”との地下室シーン、お得意の“雨”などにそうしたこだわりは見られるものの、むしろ構成力にその豪腕ぶり発揮して、この難解極まるストーリーをまとめ上げようとする。

繰り返される残虐な事件と次々と送られてくる犯行声明とその予告、そして“犯人”からの電話…。事件に翻弄されるサンフランシスコ・クロニクル紙の記者ポール・エイブリー(ロバート・ダウニーJr.)、“暗号”に憑かれたかのように解読にのめり込む風刺漫画家のロバート・グレイスミス(ジェイク・ギレンホール)。そして、捜査にあたるサンフランシスコ市警の刑事デイブ・トースキー(マーク・ラファロ)と同僚たち。

前半の目まぐるしい展開を、フィンチャーは、新道兼人監督が『ある映画監督の生涯』で、あるいは沢木 耕太郎が『テロルの決算』

やがて事件が暗礁に乗り上げると、一転してカメラの眼は本作の原作者であるグレイスミスに置かれ、犯人追及の推理劇が最後まで“錯綜”を続ける。

その間、エイブリーは地方紙の記者に落ちぶれて酒に溺れ、トースキーは暗号偽造を疑われ、グレイスミスの妻子は去っていく…という「ゾディアック」に振りまわされた登場人物たちの“悲劇”が語られることで、本作を秀作たらしめる人間ドラマとしての側面が描かれる。

結末のないラストは、実際の事件も迷宮入りという『殺人の追憶』のそれとダブり、底知れない“闇”を残したまま終わる。

1968年からグレイスミスによるノンフィクション

フィンチャーもまた、7歳のときに自宅から20マイルほどのところで起きたこの事件に30年間に渡ってとり憑かれ、本作をものにしたのだった。

◆『ゾディアック』のおすすめレビュー一覧

INTRO(Creators Movie Magazine)

映画のメモ帳+α

粉川哲夫の【シネマノート】

超映画批評

やまたくの音吐朗々Diary

映画と毎日、暮らしたい。

セガール気分で逢いましょう

坂和総合法律事務所(坂和章平弁護士)

映画甘口案内

映画ジャッジ!(岡本太陽)

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【本】どろんころんど ― 2010/11/17

| どろんころんど (ボクラノSFシリーズ) 北野勇作 鈴木志保 福音館書店 2010-08-04 売り上げランキング : 136814 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

舞台は、人間のいなくなった“泥の世界”。かつて人間によってつくられた商品説明ロボットの「アリス」が、その世界(時代)に目覚めたことから物語は始まる。アリスは、彼女が“ヒト”に向けて商品説明するはずだった亀ロボットと共に、今はテレビの世界に住むという“ヒト”を探す旅に出る。案内人は、泥世界に住む“ヒトデナシ”だ。そして、それはアリスの自分探しの旅でもあった…。

これはもう痛烈な寓話小説だろう。

かつて人間がつくりあげた世界を真似る“ヒトデナシ”たち。その一つ一つを、学習[検証]していくアリスを通じて、ワタシたちは“ヒト”の思考や社会を再確認していく。そのさまが、じつにアイロニーに富んでいる。

意味もわからず、何を考えずに“ヒト”を真似る様は、まさに“ヒト”そのものだからだ。

「きれいはきたない、きたないはきれい」という「マクベス」の一節を引いて、“ヒトデナシ”が「それじゃ、きれいときたないは、同じってことになるじゃないですか」という疑問に、アリスはこう答える。

「そうよ、だからもしかしたら--人間にもそれはちゃんとわかっていないんじゃないか、って私は思うのよ」

「人間のことなんて、人間に聞いてみなきゃわからない」

「いや、人間にだって、わかっているかどうか、わかりはしない」

…こんな問答を繰り返しながら、3人(体?)の“旅”は進む。

途中、“駅”から“電車”に乗ったり、“会社”で“社長”に会ったり、“地下鉄”で“街”へ行かけ、“デパート”の屋上で“仕事”をしたり…“ヒトデナシ”がヒト社会を模してつくりあげた世界を冒険するアリスたち。その間のアリスの危機を救ってきたのは、彼女の警護をプログラミングされた亀ロボットだった…。

ようやくアリスが、“ヒト”と再会し、物語が終焉を迎えたとき、ワタシたちはこの物語の「主役」が、じつは亀ロボットだったことに気づく。

そして、同時に“ワタシたち”が亀ロボットだったことを思い知らされる。

今はいなくなってしまった“ヒト”が諭すうように言う。

「君は君のために君のやりたいことをやればいい」…。

物語は、こうして「はじまりの終わり」で閉じる。

本書は、鈴木志保氏によるポップなイラストが随所に配され、奇想天外なこの旅と世界のイメージを補完してくれる。また活字が踊り、途切れ、ねじれる、行き先を失うかのように“断ちおとし”されるなど、物語さながらの“ありえない”紙面が展開する。

この、絵本のような遊び心溢れる本書が、電子書籍になったときに、どんなマジックが飛び出すのか、それもまた楽しみだ。

◆『どろんころんど』のおすすめレビュー一覧

21世紀、SF評論

児童書読書日記

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【音楽DVD】ジェフ・ミルズ/ライブ~ブルー・ポテンシャル ― 2010/11/18

![ジェフ・ミルズ ライヴ-ブルー・ポテンシャル [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41PeSeOB-hL._SL160_.jpg) | ジェフ・ミルズ ライヴ-ブルー・ポテンシャル [DVD] ナウオンメディア(株) 2006-04-14 売り上げランキング : 20855 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

オーケストラとの共演というと、ついディープ・パープル

しかし、先駆けとなったパープルやウェイクマンなどは、(時代的にも)どうもその動機がクラシック・コンプレックスから来ているように感じられ、実際にその共演が成果を上げたとは言い難い。

近年の“共演”ブームから感じられるのは、話題づくりも無論あるだろうが、むしろアンプラグド・ブームがそうであったように、自分たちの楽曲に新たな光を当て、その魅力を再認識したい、してもらいたいという意志が感じられる。山崎まさよしなども、この方向性だろう。

実際にワタシも、エルヴィス・コステロとブロドスキー・カルテット

それにしても、ダンス・ミュージックとしてリズムが強調されたテクノとオーケストラとの共演というのは、いささか驚いた。この企画がミルズ側からのものなのか、オーケストラ・アレンジを担当したトーマス・ルッセル側からのものなのかはワタシには判らないが、いずれにせよ前述したように、“狙い”はミルズ・ミュージックの再構築/発見であることは間違いないだろう。

そしてこのDVDは、05年夏、南仏モンペリエ近郊のポン・デュガール遺跡を会場に、総勢80人のオーケストラとミルズが共演した記録である。

そもそも熱心なリスナーではないワタシには、メロディーらしきメロディーを判別できないミルズの曲を、どのようにオーケストレーションしていくのか興味があったが、意外にオーソドックスに楽曲を紡いでいく。

どうやらミルズの楽曲にモチーフにしながら、ルッセルが新しい旋律も加えていったようなのだが、オーケストラの面々は淡々とスコアをこなし、ミルズは黙々とリズム・トラックを弾き出すといった風情。

ときどき、ミルズはターンテーブルから離れて、自分の楽曲に耳を澄ますという姿も見られるなど、やはりこの共演は新たな“発見”を目指したものだろうか…。

デトロイト・テクノの創始者として、あるいはミニマル・テクノの伝道師としてダークでアグレッシヴなイメージが強いミルズの楽曲だが、たしかにときにオーガニックな雰囲気を漂わせるなど、本人たちにとっては新鮮な体験だったのかもしれない。

がしかし、ワタシにはハッとするような発見も、共演による“ケミストリー(化学反応)”もほとんど感じられず、少々退屈した。

むしろオーケストレーションするならば、(前述のように)charichari(井上薫)などのオーガニック系と共演したほうが、相性はいいのではないだろうか…。

EL&Pの現代音楽化など、ジャンルを超えての成功例も顕われてはいるにはいるが、テクノの“進化系”は、別の方向で期待したい。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

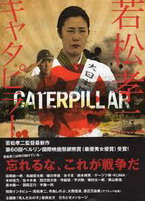

【映画】キャタピラー ― 2010/11/19

『キャタピラー』(2010年・監督:若松孝二)

若松監督は本作の着想を江戸川乱歩の『芋虫』 から得たと語っているようだが、ワタシが真っ先に思い浮かんだのは山上たつひこの『光る風』

から得たと語っているようだが、ワタシが真っ先に思い浮かんだのは山上たつひこの『光る風』 だ。もっとも、そもそも山上氏が乱歩作品からインスパイアーされたのやもしれぬが、とにかくこのマンガに登場した“芋虫”のビジュアル・インパクトは強烈だった(多くの人が同様な感慨をもったらしく、ネット上に同様の書き込みがあちこちに散見する)。たしか単行本化されたものを読んだと思うが、当時、中学生だったワタシは本当にその造形と動きにおののいた。

だ。もっとも、そもそも山上氏が乱歩作品からインスパイアーされたのやもしれぬが、とにかくこのマンガに登場した“芋虫”のビジュアル・インパクトは強烈だった(多くの人が同様な感慨をもったらしく、ネット上に同様の書き込みがあちこちに散見する)。たしか単行本化されたものを読んだと思うが、当時、中学生だったワタシは本当にその造形と動きにおののいた。

さて、本作ではさらに“動く芋虫”がワタシたちに迫るわけだが、物語の概略はこうだ。

第二次大戦末期、戦争で四肢を失い“芋虫”となって帰還した久蔵(大西信満)は、周囲から“軍神”として崇められる。その“軍神”様の面倒をみることがお国のため、と諭された妻(寺島しのぶ)は、食べることと寝ることしかできない夫に献身的に尽くすが…。

これはもう若松監督の思いが込められた強烈な反戦メッセージ映画だ。“軍神”に象徴される軍国主義の愚かさを、この夫婦、村人ら、そして日本軍の戦地での所業から、これでもかというほど描き出す。

なにしろ当時のフィルムから、臆することなく死骸の山を写しだし、戦犯の処刑シーンまでワタシたちの眼に晒すのだから…。それはもう凄まじいのひと言。

ベルリン映画祭で銀熊賞に輝いたのも、その若松監督の執念にも似たメッセージが世界に伝わったからに違いない。

しかしながら、ワタシにはどうも腑に落ちない場面・展開のいくつかが気になり、諸手を挙げて本作を賞賛する気になれないのだ。

まず冒頭から夫の旺盛な“性欲”が描かれ、そのシーンが何度となく繰り返し描かれる。しかし、世話という面でははるかに大変な“排泄”の処理が溲瓶だけでわりとあっさり描かれているのに比して、それを全面に押し出したのは性=生というメッセージを伝えたいがためだろうか?

それにしても重要な“排泄”を省いた意図がよくわからない。そこを描けば、より陰惨な“生”が浮かび上がっただろうに。

また、妻が“復讐”のために夫を外に連れ出すシーン。

妻がそう思い立った経緯(内面)が描かれず、なにか急に思いつきのように出ていくのが、どうもワタシには流れとしてしっくりこない。

そして、戦地での夫の“犯罪”が何度となく回想シーンとして登場するのだが、この場面がどうも安手のテレビドラマのようで、チープな印象。たしかに“未来”のない夫は“過去”に生きるしかなく、その回想によって次第に精神のバランスを失っていくわけだが、それにしても同じ場面ばかりというのはいかがなものか…。

結末も、日本の軍国主義の敗北とともに、それを体現する“軍神”がああした行動に向かうのもわかるのだが、今ひとつ説得力に欠けるような気がする。

なにより本作は、この夫婦の生活がまるで“密室劇”のように展開するのだ。ならば、その密室なかで次第に二人の関係に“狂気”が孕んでいくという様子がもう少し描かれれていれば、ワタシも納得するのだが…。

それにしても若松監督が本作を寺島しのぶで撮りたかった理由はよくわかる。長回しワンカットのなかで、怒り、悲しみ、恐れといった複雑な感情の流れを、これほど見事に“表情”に顕せる役者はそういないだろう…。

ベルリン映画祭最優秀女優賞もむべなるかなであるし、おそらく本人も苦しんだであろう“母越え”を見事に果たしている。

さて、いろいろと疑問を差し挟んだが、やはり本作の“芋虫”と寺島しのぶの“関係”は強烈だったのだろう。中学生当時に戻ったかのように、その映像は脳裏に強く焼きつけられ、ワタシにとっても忘れられない一本になってしまったことは間違いない。

◆『キャタピラー』のお薦めレビュー一覧

映画ジャッジ!(前田有一)

映画ジャッジ!(小梶勝男)

映画ジャッジ!(福本次郎)

映画通信シネマッシモ☆映画ライター渡まち子公式HP

映画のメモ帳+α

映画的・絵画的・音楽的

LOVE Cinemas 調布

シネマな時間に考察を。

佐藤秀の徒然幻視録

映画評論家 兼 弁護士坂和章平の映画日記

とらちゃんのゴロゴロ日記-Blog.ver

映画のブログ

コラムニスト宣言

↓応援クリックにご協力をお願いします。

若松監督は本作の着想を江戸川乱歩の『芋虫』

さて、本作ではさらに“動く芋虫”がワタシたちに迫るわけだが、物語の概略はこうだ。

第二次大戦末期、戦争で四肢を失い“芋虫”となって帰還した久蔵(大西信満)は、周囲から“軍神”として崇められる。その“軍神”様の面倒をみることがお国のため、と諭された妻(寺島しのぶ)は、食べることと寝ることしかできない夫に献身的に尽くすが…。

これはもう若松監督の思いが込められた強烈な反戦メッセージ映画だ。“軍神”に象徴される軍国主義の愚かさを、この夫婦、村人ら、そして日本軍の戦地での所業から、これでもかというほど描き出す。

なにしろ当時のフィルムから、臆することなく死骸の山を写しだし、戦犯の処刑シーンまでワタシたちの眼に晒すのだから…。それはもう凄まじいのひと言。

ベルリン映画祭で銀熊賞に輝いたのも、その若松監督の執念にも似たメッセージが世界に伝わったからに違いない。

しかしながら、ワタシにはどうも腑に落ちない場面・展開のいくつかが気になり、諸手を挙げて本作を賞賛する気になれないのだ。

まず冒頭から夫の旺盛な“性欲”が描かれ、そのシーンが何度となく繰り返し描かれる。しかし、世話という面でははるかに大変な“排泄”の処理が溲瓶だけでわりとあっさり描かれているのに比して、それを全面に押し出したのは性=生というメッセージを伝えたいがためだろうか?

それにしても重要な“排泄”を省いた意図がよくわからない。そこを描けば、より陰惨な“生”が浮かび上がっただろうに。

また、妻が“復讐”のために夫を外に連れ出すシーン。

妻がそう思い立った経緯(内面)が描かれず、なにか急に思いつきのように出ていくのが、どうもワタシには流れとしてしっくりこない。

そして、戦地での夫の“犯罪”が何度となく回想シーンとして登場するのだが、この場面がどうも安手のテレビドラマのようで、チープな印象。たしかに“未来”のない夫は“過去”に生きるしかなく、その回想によって次第に精神のバランスを失っていくわけだが、それにしても同じ場面ばかりというのはいかがなものか…。

結末も、日本の軍国主義の敗北とともに、それを体現する“軍神”がああした行動に向かうのもわかるのだが、今ひとつ説得力に欠けるような気がする。

なにより本作は、この夫婦の生活がまるで“密室劇”のように展開するのだ。ならば、その密室なかで次第に二人の関係に“狂気”が孕んでいくという様子がもう少し描かれれていれば、ワタシも納得するのだが…。

それにしても若松監督が本作を寺島しのぶで撮りたかった理由はよくわかる。長回しワンカットのなかで、怒り、悲しみ、恐れといった複雑な感情の流れを、これほど見事に“表情”に顕せる役者はそういないだろう…。

ベルリン映画祭最優秀女優賞もむべなるかなであるし、おそらく本人も苦しんだであろう“母越え”を見事に果たしている。

さて、いろいろと疑問を差し挟んだが、やはり本作の“芋虫”と寺島しのぶの“関係”は強烈だったのだろう。中学生当時に戻ったかのように、その映像は脳裏に強く焼きつけられ、ワタシにとっても忘れられない一本になってしまったことは間違いない。

◆『キャタピラー』のお薦めレビュー一覧

映画ジャッジ!(前田有一)

映画ジャッジ!(小梶勝男)

映画ジャッジ!(福本次郎)

映画通信シネマッシモ☆映画ライター渡まち子公式HP

映画のメモ帳+α

映画的・絵画的・音楽的

LOVE Cinemas 調布

シネマな時間に考察を。

佐藤秀の徒然幻視録

映画評論家 兼 弁護士坂和章平の映画日記

とらちゃんのゴロゴロ日記-Blog.ver

映画のブログ

コラムニスト宣言

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【演劇】『自殺対策基本法』 ― 2010/11/20

フェスティバル・トーキョーの公募プログラムとして上演された小嶋一郎氏・演出による『自殺対策基本法』を観る(11月19日・自由学園明日館講堂)。

まずリンク先の画像を見ていただきたいのだが、会場となった自由学園明日館講堂で、なかなか趣のある空間だ。椅子を撤去したこの中央フロアーが舞台となり、観客は周囲のベンチに腰掛けてそれを見守るという趣向。[※当初、上記画像を会場と勘違いしそう記したが、誤りだったので内容訂正しました]

氏は大阪で「スカイフィッシュ」という劇団で活躍した後、東京に拠点を移し、憲法の原文をそのままテキストとして使用した『日本国憲法』で一躍注目を集める。今回初上演された『自殺対策基本法』も同様に、発せられるセリフは法律の条文だけだ。

小嶋氏が、この会場が決定してから新作の『自殺対策基本法』の演出を練ったのかどうかわからないが、とにかく導入は素晴らしかった。

冒頭から会場の灯が落とされ、“舞台”は窓から差し込む街灯の明かりのみ。その薄暗がりのなかに、5人の男女が佇む。開演からしばらく経っても、“役者”たちはその場にただ佇むのみ…。

やがて、風の音か? あるいは息吹? かとおぼしき、かすかな音が流れてくる。そのうちに、その音は“人の声”であることがわかり、舞台のあちこちから低い“唸り声”が発せられる。

そして、その“声”たちが重なり合い、それは死者を弔う“声明(しょうみょう)”のように会場に響きわたる。その時に、ワタシたちはその声が自死さざるをえなかった人びとの慟哭の声であることに気づく。

そしてまた、この演出家が「講堂」という会場を十二分に活かしきっているを知る。

しかし、その後がいただけない。

闇に佇む“役者”たちはゆっくりと時には不意に激しく動き、叫びを発するのだが、いかんせんその動きも暗がりの中ではほとんど目視することができず、ときどき発せられる声もいかにも間延びしている。

最終盤になって、ようやくそのテキスト(自殺対策基本法)は発せられるのだが、おそろしく観客に忍耐を強いる芝居だった。

闇と声のみの演出。もちろんその狙いは、観客の“想像力”を最大限引き出し、この実験劇に“参加”してもらうことだろう。

しかし、ワタシたちの“想像力”も適切な材料が与えられなければ、それは発揮できない。

平田オリザ氏演出による「アンドロイド演劇」にワタシが惹かれたのも、その芝居の面白さというより、セリフや仕種といった演出一つ一つの背景に拡がる広大な「世界」が見えたからだ。

観客の“想像力”に寄りかかりすぎる芝居は、(厳しいようだが)失敗作と言うしかない。

…と、ここまで書いてupするつもりだったが、翌日(20日)に本作と交互に上演されている『日本国憲法』を観て、前言を修正したくなった。「失敗作」ではなく、「発展途上作」だと。この『日本国憲法』については明日また改めて。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

まずリンク先の画像を見ていただきたいのだが、会場となった自由学園明日館講堂で、なかなか趣のある空間だ。椅子を撤去したこの中央フロアーが舞台となり、観客は周囲のベンチに腰掛けてそれを見守るという趣向。[※当初、上記画像を会場と勘違いしそう記したが、誤りだったので内容訂正しました]

氏は大阪で「スカイフィッシュ」という劇団で活躍した後、東京に拠点を移し、憲法の原文をそのままテキストとして使用した『日本国憲法』で一躍注目を集める。今回初上演された『自殺対策基本法』も同様に、発せられるセリフは法律の条文だけだ。

小嶋氏が、この会場が決定してから新作の『自殺対策基本法』の演出を練ったのかどうかわからないが、とにかく導入は素晴らしかった。

冒頭から会場の灯が落とされ、“舞台”は窓から差し込む街灯の明かりのみ。その薄暗がりのなかに、5人の男女が佇む。開演からしばらく経っても、“役者”たちはその場にただ佇むのみ…。

やがて、風の音か? あるいは息吹? かとおぼしき、かすかな音が流れてくる。そのうちに、その音は“人の声”であることがわかり、舞台のあちこちから低い“唸り声”が発せられる。

そして、その“声”たちが重なり合い、それは死者を弔う“声明(しょうみょう)”のように会場に響きわたる。その時に、ワタシたちはその声が自死さざるをえなかった人びとの慟哭の声であることに気づく。

そしてまた、この演出家が「講堂」という会場を十二分に活かしきっているを知る。

しかし、その後がいただけない。

闇に佇む“役者”たちはゆっくりと時には不意に激しく動き、叫びを発するのだが、いかんせんその動きも暗がりの中ではほとんど目視することができず、ときどき発せられる声もいかにも間延びしている。

最終盤になって、ようやくそのテキスト(自殺対策基本法)は発せられるのだが、おそろしく観客に忍耐を強いる芝居だった。

闇と声のみの演出。もちろんその狙いは、観客の“想像力”を最大限引き出し、この実験劇に“参加”してもらうことだろう。

しかし、ワタシたちの“想像力”も適切な材料が与えられなければ、それは発揮できない。

平田オリザ氏演出による「アンドロイド演劇」にワタシが惹かれたのも、その芝居の面白さというより、セリフや仕種といった演出一つ一つの背景に拡がる広大な「世界」が見えたからだ。

観客の“想像力”に寄りかかりすぎる芝居は、(厳しいようだが)失敗作と言うしかない。

…と、ここまで書いてupするつもりだったが、翌日(20日)に本作と交互に上演されている『日本国憲法』を観て、前言を修正したくなった。「失敗作」ではなく、「発展途上作」だと。この『日本国憲法』については明日また改めて。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

最近のコメント