【ダンス】KENTARO!!「僕はまた今日も 未完成の音楽で唄う」 ― 2010/10/20

KENTARO!!のダンス公演「僕はまた今日も 未完成の音楽で唄う」(10月19日・駒場アゴラ劇場)に足を運ぶ。

KENTARO!!氏のダンスを観るのは初めて。というか、DJ でも料理研究家でもないKENTARO(だから!!が付いている?)を知ったのはつい最近のこと。したがってコンテンポラリー・ダンス界で同氏がどのような評価を得ているのかも皆目見当がつかないが、ヒップホップの世界から出てきた人らしく、そういった出自は今のダンス界ではかなり変わり種のようだ。

で、そうした若い感性が持ち味なのか、会場に入るとまず目につくのが、平場のステージ脇に設けられたDJブース。そこで、DJをしていたのがKENTARO!!氏だと気づいたのは、開演間際。「ビールはいかがですかぁ~?」と、客席に向かってのほほんと“売り子”する姿も含めてすでにパフォーマンス!?

そして、Tシャツにパーカー、チノパンという出で立ちのまま、ふらふらっとステージ中央ににじり寄り、自然の流れに身をまかせるようにゆっくりと踊り始める…。

なるほど氏のダンスはヒップホップを基調にした踊りなのだろうが、やたらテクニックをひけらすこともなく、どこか柔らかな印象。

振り付けはもちろん、音楽も自作しており、曲も詞もそして歌唱も本人のもの。それだけに、音楽とダンスの波長はピタリ。練習・鍛練だけで生れない、気持ちいいグルーヴ感を醸し出す。

そこに現出するのは、どこか日常感あふれる空間…。

ヒップホップダンスにありがちな、観客を威圧するようなマッチョな押しがないからか、あるいは自作の詞が導く“セツナさ”からか、まるで氏のステージからは押しつけがましさが感じられない。

それはまるで、宅録派ならぬ“宅演派ダンス”と名付けたくなるような世界…。ダンス好きなごくフツーの青年が、公園や路上で、あるいは彼の自室で踊る様を、ワタシたちが“目撃”させてもらった…かのような体験だった。

で、ワタシなりの解釈だが、KENTARO!!氏の踊りをスロー再生したら、きっとほとんどの“動き”は、ワタシたちが日常生活で行っている動作に近いものなのではないか? 跳んだり、しゃがんだり、ねじったり、寝たり…。もっともそれはワタシたちが、何十年かの人生をかけて経験する“動き”だ。つまり、人が一生のうちに、きっとする(した)であろう“動き”を、高度な技術でなめらかに組み立て、わずかな時間に高速凝縮して、魅せる。

だからこそワタシたちは、その日常性あふれる空間を共有し、セツナさを含んだ氏のダンスに共感を持つことができるのではないだろうか?

そんなことを想いながらも、ワタシの目はずっとステージに釘付けのままだったのだが…。(公演は24日まで)

*参考までに、KENTARO!!氏のPV映像はこちら↓

↓応援クリックにご協力をお願いします。

KENTARO!!氏のダンスを観るのは初めて。というか、DJ でも料理研究家でもないKENTARO(だから!!が付いている?)を知ったのはつい最近のこと。したがってコンテンポラリー・ダンス界で同氏がどのような評価を得ているのかも皆目見当がつかないが、ヒップホップの世界から出てきた人らしく、そういった出自は今のダンス界ではかなり変わり種のようだ。

で、そうした若い感性が持ち味なのか、会場に入るとまず目につくのが、平場のステージ脇に設けられたDJブース。そこで、DJをしていたのがKENTARO!!氏だと気づいたのは、開演間際。「ビールはいかがですかぁ~?」と、客席に向かってのほほんと“売り子”する姿も含めてすでにパフォーマンス!?

そして、Tシャツにパーカー、チノパンという出で立ちのまま、ふらふらっとステージ中央ににじり寄り、自然の流れに身をまかせるようにゆっくりと踊り始める…。

なるほど氏のダンスはヒップホップを基調にした踊りなのだろうが、やたらテクニックをひけらすこともなく、どこか柔らかな印象。

振り付けはもちろん、音楽も自作しており、曲も詞もそして歌唱も本人のもの。それだけに、音楽とダンスの波長はピタリ。練習・鍛練だけで生れない、気持ちいいグルーヴ感を醸し出す。

そこに現出するのは、どこか日常感あふれる空間…。

ヒップホップダンスにありがちな、観客を威圧するようなマッチョな押しがないからか、あるいは自作の詞が導く“セツナさ”からか、まるで氏のステージからは押しつけがましさが感じられない。

それはまるで、宅録派ならぬ“宅演派ダンス”と名付けたくなるような世界…。ダンス好きなごくフツーの青年が、公園や路上で、あるいは彼の自室で踊る様を、ワタシたちが“目撃”させてもらった…かのような体験だった。

で、ワタシなりの解釈だが、KENTARO!!氏の踊りをスロー再生したら、きっとほとんどの“動き”は、ワタシたちが日常生活で行っている動作に近いものなのではないか? 跳んだり、しゃがんだり、ねじったり、寝たり…。もっともそれはワタシたちが、何十年かの人生をかけて経験する“動き”だ。つまり、人が一生のうちに、きっとする(した)であろう“動き”を、高度な技術でなめらかに組み立て、わずかな時間に高速凝縮して、魅せる。

だからこそワタシたちは、その日常性あふれる空間を共有し、セツナさを含んだ氏のダンスに共感を持つことができるのではないだろうか?

そんなことを想いながらも、ワタシの目はずっとステージに釘付けのままだったのだが…。(公演は24日まで)

*参考までに、KENTARO!!氏のPV映像はこちら↓

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【お笑い】これが楽曲お笑い!「ボーイズもの大集合」 ― 2010/10/14

玉川カルテットが好きだった。浪曲をベースに民謡・歌謡・ノベルティ…さまざまな音楽要素をゴッた煮にして、個性あるメンバーが歌い、ギャグを連発する、あの楽しいパフォーマンスが忘れられない。そこにボーイズの笑いの神髄が詰まっていた。毎度繰り返される偉大なマンネリ・ギャグ「♪ 金もいらなきゃ女もいらぬ、あたしゃも少し背が欲しい」が、いったいどこで飛び出すのか、それもまたスリリングな楽しみだった。

というわけで、演劇評論家の花井伸夫氏がプロデュースする「爆笑寄席・てやん亭」の2010スペシャル「これが楽曲お笑い!『ボーイズもの大集合』」(10月13日世田谷パブリックシアター)に足を運ぶ。

この日は新旧5組のボーイズが出演したが、驚いたことは「今後、こうした面々が揃うことはないかも」という司会を担当した花井氏の解説。なにしろポーイズバラエティ協会に所属するポーイズはわずか5組で、うち3組が本日の出演組というのだから、ポーイズの衰退ぶりがわかるというもの。会場もいつものシアタートラム(200席)と違い、広いせたパブ(600席)ということもあって、1階席のみで6割程度の入りでは、やはり寂しい。

しかしながら、さすがに目利きの花井氏で、このワタシたちはボイーズの過去・現在・未来の芸をたっぷりと堪能することができた。

トップパッターは「中小企業楽団バラクーダ」。「バラクーダ」といえば「日本全国酒飲み音頭」の大ヒットが思い出されるが、さすがにそれも20年前のことなので、観客の反応は今ひとつ。それでもこの「酒飲み音頭」をはじめ、リーダー岡本らの美声を生かした手堅いステージで客席を温める。

二番手はWAHAHA本舗のメンバーでもある「ポカスカジャン」。スピーディーな展開と、演歌+アフリカ、津軽弁+ボサノヴァなどワールドミュージックの素養を生かした音楽性豊かなコミックなどで、この日最もモダンなステージを魅せてくれた3人組で、それぞれの個性と才気が光っていた。

「東京ボーイズ」は以前どこかの演芸場で観ているはずだが…、鉄板ネタの“なぞかけ小唄”や軽妙なかけあいで安心して観ていられる2人組。客からのリクエストに応えながらの“客いじり”もさすがの年季。

「テツandトモ」の熱演には、花井氏の「『なんでだろ~』でブレイクした後、落ちて、また伸びてきた」との評がピッタリ。ひと言で言えば、「芸の幅を拡げた」とういことか。ジャージをトレードマークにステージ狭しと動き回るテツの動きは健在だが、それに加えて風船パフォーマンスや練ったコントなど、観客を飽きさせない。その裏にある「努力」がかいま 見える充実のステージ。

そして、オーラスにあきれたぼういず・川田晴久に師事し、御年81歳になる灘康治率いる「モダンカンカン」。これはもう灘師匠がストラストキャスターモデル(トレモロアームまで付いている!)のエレキ・ギターを抱え、エフェクターを通してファズ・ギターを弾く姿だけでも、芸になっている。お年のメンバーが曲名やセリフを忘れてしまうのもご愛敬。そこに4人のメンバーがモダンな出で立ちで佇み、どこまで本気かどこまでシナリオがあるのかわらない、ゆる~いボケ&ツッコミをかましてくれるだけで、お金が取れる芸がそこにある。そのなかで、若きメンバー・川田恋の女性声は絶品。

…というかこれは全出演者に言えることだが、改めてみな歌は上手いし演奏もしっかりしている。それは長い芸歴だけでなく、人知れない練習の賜物であることは間違いない。

ポーイズが衰退した理由はさまざま考えられるが、若い感覚を取り入れた「ポカスカジャン」や、高い音楽性に裏付けられた「テツandトモ」の芸(トモの歌も絶品)など、けっして時代遅れではない、“ポーイズの未来”をワタシを感じた。

ようやく時代が「落語」に追いついたように、「ポーイズ」が再発見される日も近いないかもしれない…そんなことも感じさせられたこの日のイベントだった。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

というわけで、演劇評論家の花井伸夫氏がプロデュースする「爆笑寄席・てやん亭」の2010スペシャル「これが楽曲お笑い!『ボーイズもの大集合』」(10月13日世田谷パブリックシアター)に足を運ぶ。

この日は新旧5組のボーイズが出演したが、驚いたことは「今後、こうした面々が揃うことはないかも」という司会を担当した花井氏の解説。なにしろポーイズバラエティ協会に所属するポーイズはわずか5組で、うち3組が本日の出演組というのだから、ポーイズの衰退ぶりがわかるというもの。会場もいつものシアタートラム(200席)と違い、広いせたパブ(600席)ということもあって、1階席のみで6割程度の入りでは、やはり寂しい。

しかしながら、さすがに目利きの花井氏で、このワタシたちはボイーズの過去・現在・未来の芸をたっぷりと堪能することができた。

トップパッターは「中小企業楽団バラクーダ」。「バラクーダ」といえば「日本全国酒飲み音頭」の大ヒットが思い出されるが、さすがにそれも20年前のことなので、観客の反応は今ひとつ。それでもこの「酒飲み音頭」をはじめ、リーダー岡本らの美声を生かした手堅いステージで客席を温める。

二番手はWAHAHA本舗のメンバーでもある「ポカスカジャン」。スピーディーな展開と、演歌+アフリカ、津軽弁+ボサノヴァなどワールドミュージックの素養を生かした音楽性豊かなコミックなどで、この日最もモダンなステージを魅せてくれた3人組で、それぞれの個性と才気が光っていた。

「東京ボーイズ」は以前どこかの演芸場で観ているはずだが…、鉄板ネタの“なぞかけ小唄”や軽妙なかけあいで安心して観ていられる2人組。客からのリクエストに応えながらの“客いじり”もさすがの年季。

「テツandトモ」の熱演には、花井氏の「『なんでだろ~』でブレイクした後、落ちて、また伸びてきた」との評がピッタリ。ひと言で言えば、「芸の幅を拡げた」とういことか。ジャージをトレードマークにステージ狭しと動き回るテツの動きは健在だが、それに加えて風船パフォーマンスや練ったコントなど、観客を飽きさせない。その裏にある「努力」がかいま 見える充実のステージ。

そして、オーラスにあきれたぼういず・川田晴久に師事し、御年81歳になる灘康治率いる「モダンカンカン」。これはもう灘師匠がストラストキャスターモデル(トレモロアームまで付いている!)のエレキ・ギターを抱え、エフェクターを通してファズ・ギターを弾く姿だけでも、芸になっている。お年のメンバーが曲名やセリフを忘れてしまうのもご愛敬。そこに4人のメンバーがモダンな出で立ちで佇み、どこまで本気かどこまでシナリオがあるのかわらない、ゆる~いボケ&ツッコミをかましてくれるだけで、お金が取れる芸がそこにある。そのなかで、若きメンバー・川田恋の女性声は絶品。

…というかこれは全出演者に言えることだが、改めてみな歌は上手いし演奏もしっかりしている。それは長い芸歴だけでなく、人知れない練習の賜物であることは間違いない。

ポーイズが衰退した理由はさまざま考えられるが、若い感覚を取り入れた「ポカスカジャン」や、高い音楽性に裏付けられた「テツandトモ」の芸(トモの歌も絶品)など、けっして時代遅れではない、“ポーイズの未来”をワタシを感じた。

ようやく時代が「落語」に追いついたように、「ポーイズ」が再発見される日も近いないかもしれない…そんなことも感じさせられたこの日のイベントだった。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【LIVE】山下達郎 PERFORMANCE2010 ― 2010/09/30

8月6日から開催されている山下達郎のコンサート・ツアーの東京公演初日に参戦(9月29日NHKホール)。今回のツアーはデビュー35年周年ということで、全国35カ所で催される予定が追加があり39公演に。さすがのプラチナ・チケットぶり。

「35周年」というのは、本人はもとより、シュガーベイブ時代からその活動を追いかけてきたワタシたちにとっても感慨ひとしお…。それよりも還暦間際にして(失礼)、ここ数年毎年全国ツアーを行っているその気力、体力、充実ぶりに脱帽。なにせヤマタツのライブといえば、通常、3時間を超えるもので、この日も3時間20分(もちろん休憩なし)にわたって圧倒的なパフォーマンスを魅せてくれた。

ご本人もMCで「ツアー途中なのでネタバレご配慮を」と言っていたので、詳しいセットリストなどは記さないが、コンサートはヤマタツのギターカッティングが冴える3曲で華やかな幕開け。ヤマタツのカッティングといえばギター専門誌にも取り上げられるほど定評あるが、愛器テレキャスターを抱え、本当に気持ちよさそうに、はじけるように弾き、歌う。

そして、これまたヤマタツ・コンサートには欠かせない舞台セットだが、今回はカントリー風の佇まい。ウッドデッキを設えた家や芝生、納屋に収められたトラクター(ここも演奏ステージ)、奥には風力発電の風車が回り、緑の畑が広がる…。このセットが曲に合わせて、昼、夜、冬、街へと表情を変える。ライティングも合せて、いつもながら、その細やかな仕事ぶりには感心させられる。

もちろん、最も感心(激)させられたのは、ヤマタツ氏のパフォーマンス。前回(98年、もう12年も前か!)観たときは、アグレッシブで驚異的なヴォーカリゼーションに驚かされたが、今回はその声をすっかりバンド・アンサンブルに溶け込ませて、じっくり、しっとりとその歌をきかせてくれる。この肩の力の抜け具合は(けっして年のせいだけではなく)、新作アルバムのプロモーションとツアーを切り離し、ツアーそのものを楽しみ、ファンに聴かせたい、というスタイルの変化によってもたらされのではないだろうか。

そして、これも毎回聴きもののヤマタツ・バンドも一糸乱れぬ演奏で、抜群のコンビネーション。ファースト・ソロ作に収められたシュガーベイブのレパートリー曲を、シュガーベイブ・スタイルで演奏(ブルージーでサイケな一面も)するなど、遊び心も満載。アカペラ2曲から、あの名曲に繋ぐあたりの構成も素晴らしい。お約束の地声+トラメガ・パフォーマンス、演歌メロディーなど、聴きどころは枚挙のいとまがない。

選曲もほぼベスト・オブ・ベストで3時間20分、まったくダレることなく、その「孤高な」音楽世界を堪能させてもらった。(褒めてばかりいるが本当に素晴らしかったのだから仕方ない)

結局、ロック/ポップ・ミュージックに原初のエネルギーを求めことはもう難しい。しからば、「後退」でなく「ノスタルジー」でなく、それが生き続けるにはもはや「成熟」しか道はないのであるまいか。毎年クオリティの高い新曲を発表し、新たな若いファンをも獲得するなど、その「成熟」の道を見事に提示しているアーティストの一人が、間違いなく山下達郎だ。

そうした意味では、爆音ロック全盛時代にシュガーベイブを率いて、「孤高」の道を歩んでいたヤマタツは、ずっと「革新」だったのだと思う。もちろん今もそれは変わらない。

これは予見だが、今回のツアーでヤマタツ氏が提示したたような新作プロモーションとツアーを切り離した展開が、今後音楽業界に拡がるのではないだろうか。もちろんそれには、ヤマタツ氏が言うように「(曲など予習せずに)初めてコンサートに来た客を魅了する」アーティストとしてのクオリティがますます求められると思う。

例えば、ラスベガスや劇団四季などのように、しかもノスタルジア・サーキット(懐メロ興行)ではない形で、いつでも山下達郎のコンサートが堪能できる常設小屋が出来たら、それはそれでファンとしてこんな嬉しいことはない…そんなことまで夢想してしまう「ロックの未来」を観たコンサートだった。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

「35周年」というのは、本人はもとより、シュガーベイブ時代からその活動を追いかけてきたワタシたちにとっても感慨ひとしお…。それよりも還暦間際にして(失礼)、ここ数年毎年全国ツアーを行っているその気力、体力、充実ぶりに脱帽。なにせヤマタツのライブといえば、通常、3時間を超えるもので、この日も3時間20分(もちろん休憩なし)にわたって圧倒的なパフォーマンスを魅せてくれた。

ご本人もMCで「ツアー途中なのでネタバレご配慮を」と言っていたので、詳しいセットリストなどは記さないが、コンサートはヤマタツのギターカッティングが冴える3曲で華やかな幕開け。ヤマタツのカッティングといえばギター専門誌にも取り上げられるほど定評あるが、愛器テレキャスターを抱え、本当に気持ちよさそうに、はじけるように弾き、歌う。

そして、これまたヤマタツ・コンサートには欠かせない舞台セットだが、今回はカントリー風の佇まい。ウッドデッキを設えた家や芝生、納屋に収められたトラクター(ここも演奏ステージ)、奥には風力発電の風車が回り、緑の畑が広がる…。このセットが曲に合わせて、昼、夜、冬、街へと表情を変える。ライティングも合せて、いつもながら、その細やかな仕事ぶりには感心させられる。

もちろん、最も感心(激)させられたのは、ヤマタツ氏のパフォーマンス。前回(98年、もう12年も前か!)観たときは、アグレッシブで驚異的なヴォーカリゼーションに驚かされたが、今回はその声をすっかりバンド・アンサンブルに溶け込ませて、じっくり、しっとりとその歌をきかせてくれる。この肩の力の抜け具合は(けっして年のせいだけではなく)、新作アルバムのプロモーションとツアーを切り離し、ツアーそのものを楽しみ、ファンに聴かせたい、というスタイルの変化によってもたらされのではないだろうか。

そして、これも毎回聴きもののヤマタツ・バンドも一糸乱れぬ演奏で、抜群のコンビネーション。ファースト・ソロ作に収められたシュガーベイブのレパートリー曲を、シュガーベイブ・スタイルで演奏(ブルージーでサイケな一面も)するなど、遊び心も満載。アカペラ2曲から、あの名曲に繋ぐあたりの構成も素晴らしい。お約束の地声+トラメガ・パフォーマンス、演歌メロディーなど、聴きどころは枚挙のいとまがない。

選曲もほぼベスト・オブ・ベストで3時間20分、まったくダレることなく、その「孤高な」音楽世界を堪能させてもらった。(褒めてばかりいるが本当に素晴らしかったのだから仕方ない)

結局、ロック/ポップ・ミュージックに原初のエネルギーを求めことはもう難しい。しからば、「後退」でなく「ノスタルジー」でなく、それが生き続けるにはもはや「成熟」しか道はないのであるまいか。毎年クオリティの高い新曲を発表し、新たな若いファンをも獲得するなど、その「成熟」の道を見事に提示しているアーティストの一人が、間違いなく山下達郎だ。

そうした意味では、爆音ロック全盛時代にシュガーベイブを率いて、「孤高」の道を歩んでいたヤマタツは、ずっと「革新」だったのだと思う。もちろん今もそれは変わらない。

これは予見だが、今回のツアーでヤマタツ氏が提示したたような新作プロモーションとツアーを切り離した展開が、今後音楽業界に拡がるのではないだろうか。もちろんそれには、ヤマタツ氏が言うように「(曲など予習せずに)初めてコンサートに来た客を魅了する」アーティストとしてのクオリティがますます求められると思う。

例えば、ラスベガスや劇団四季などのように、しかもノスタルジア・サーキット(懐メロ興行)ではない形で、いつでも山下達郎のコンサートが堪能できる常設小屋が出来たら、それはそれでファンとしてこんな嬉しいことはない…そんなことまで夢想してしまう「ロックの未来」を観たコンサートだった。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【音楽・映画】THE ROLLING STONES『LADIES AND GENTLEMEN』Film Live at Budokan ― 2010/09/24

![<table border="0" cellpadding="5"><tr><td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FLseQ88ML._SL160_.jpg" border="0" alt="レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]" /></a></td><td valign="top"><font size="-1"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank">レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]</a><br /><br />WHD ENTERTAINMENT(V)(D) 2010-10-13<br />売り上げランキング : 108<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/inTHE ROLLING STONES 『LADIES AND GENTLEMEN』Film Live at Budokan <table border="0" cellpadding="5"><tr><td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FLseQ88ML._SL160_.jpg" border="0" alt="レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]" /></a></td><td valign="top"><font size="-1"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank">レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]</a><br /><br />WHD ENTERTAINMENT(V)(D) 2010-10-13<br />売り上げランキング : 108<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B003WSSMIO/YUIP/ref=nosim/" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/inTHE ROLLING STONES 『LADIES AND GENTLEMEN』Film Live at Budokan](http://yui-planning.asablo.jp/blog/img/2010/09/24/12b76c.jpg)

音楽ネタが続くが、やはり書いておかなくてはならない「THE ROLLING STONES 『LADIES AND GENTLEMEN』Film Live at Budokan」(9月23日)。1974年に一部公開されたものの、権利の関係でお蔵入りとなっていたローリング・ストーンズのコンサート・フィルムをあの日本武道館で観るという、フィルム・コンサート。3回公演のうちワタシは16:00の回に参戦した。

「あの武道館」と記したのは、このフィルムが72年の全米公演のストーンズの姿を捉えたもので、その72年にストーンズの来日公演が中止になっているからだ。つまり、幻のストーンズ日本公演が38年経った、この2010年に“実現”したという“画期的”なイベントといえる。日本のストーンズ・ファンの怨念(リベンジ)がこめられると言っても過言ではない。

もっとも田舎の小学生だったワタシなどは、来日騒動を東北の空から虚しく見ていただけなので、それほど思い入れはない。なのに、なぜ参戦したかといえば、600インチの巨大スクリーンに天井から巨大スピーカー群を吊るす「フライング・システム」の採用でリアルなライヴ・サウンドが再現される…という煽りつられて、という訳だ。

さて、その1972年のストーンズだが、まず驚かされのはその「音圧」。はっきり言って、音はよくない。ワタシなどは当時、悪名高かった武道館の音を“再現”するために、わざとヒドイ音にしているのではないかと訝ってしまったほど(苦笑)。が、その迫力のストーンズ・サウンドには本当に驚いた。まるで、ハード・ロック・バンド!重工機か、あるいはまるで津波のように音が襲ってくる。

ストーンズのライブは2回経験し、いくつかのフィルムも観ているが、こんなストーンズ聴いたことがない…。キース・リチャーズのワイルドなギターと対をなす流麗なミック・テイラーのプレイ、そしてチャーリー・ワッツの恐ろしく力強いドラムとボトムの効いたビル・ワイマンのベース…強靱なバンド・アンサンブルに加えて、サポートメンバーのボビー・キーズ(s)、ジム・プライス(tp,tb)のブラスがさらに厚みを加えていく。そのマグマが吹き出たようなサウンドは、ニッキー・ホプキンスのせっかくのピアノが聴きとれないほど(笑)。[セットリストはこちら]

しかも、一曲目の「ブラウン・シュガー」からテンション上がりっばなし、途中のブルースナンバーもミック・ジャガーのセクシャルなパフォーマスンで、まるでドロ沼に引きずり込まれるよう…。そして、怒濤のラスト「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」~「ストリート・ファイティング・マン」とさらにテンションは高まり、溶岩となった「石ころ」たちが噴火する。

繰り返すがストーンズがこれほどハードなロック・バンドだったとは、本当に驚きだ。そうした意味では、ワタシたち日本(に住む)人にとっては、ロック史における新たな「発見」だと思う。常套句ではあるが、ストーンズ・ファンだけではなく、ロック・ファンならば、けっして観て損のない作品(体験)。期間限定だが10月には劇場公開もされ、DVD発売もされる されるようだ。

されるようだ。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

「あの武道館」と記したのは、このフィルムが72年の全米公演のストーンズの姿を捉えたもので、その72年にストーンズの来日公演が中止になっているからだ。つまり、幻のストーンズ日本公演が38年経った、この2010年に“実現”したという“画期的”なイベントといえる。日本のストーンズ・ファンの怨念(リベンジ)がこめられると言っても過言ではない。

もっとも田舎の小学生だったワタシなどは、来日騒動を東北の空から虚しく見ていただけなので、それほど思い入れはない。なのに、なぜ参戦したかといえば、600インチの巨大スクリーンに天井から巨大スピーカー群を吊るす「フライング・システム」の採用でリアルなライヴ・サウンドが再現される…という煽りつられて、という訳だ。

さて、その1972年のストーンズだが、まず驚かされのはその「音圧」。はっきり言って、音はよくない。ワタシなどは当時、悪名高かった武道館の音を“再現”するために、わざとヒドイ音にしているのではないかと訝ってしまったほど(苦笑)。が、その迫力のストーンズ・サウンドには本当に驚いた。まるで、ハード・ロック・バンド!重工機か、あるいはまるで津波のように音が襲ってくる。

ストーンズのライブは2回経験し、いくつかのフィルムも観ているが、こんなストーンズ聴いたことがない…。キース・リチャーズのワイルドなギターと対をなす流麗なミック・テイラーのプレイ、そしてチャーリー・ワッツの恐ろしく力強いドラムとボトムの効いたビル・ワイマンのベース…強靱なバンド・アンサンブルに加えて、サポートメンバーのボビー・キーズ(s)、ジム・プライス(tp,tb)のブラスがさらに厚みを加えていく。そのマグマが吹き出たようなサウンドは、ニッキー・ホプキンスのせっかくのピアノが聴きとれないほど(笑)。[セットリストはこちら]

しかも、一曲目の「ブラウン・シュガー」からテンション上がりっばなし、途中のブルースナンバーもミック・ジャガーのセクシャルなパフォーマスンで、まるでドロ沼に引きずり込まれるよう…。そして、怒濤のラスト「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」~「ストリート・ファイティング・マン」とさらにテンションは高まり、溶岩となった「石ころ」たちが噴火する。

繰り返すがストーンズがこれほどハードなロック・バンドだったとは、本当に驚きだ。そうした意味では、ワタシたち日本(に住む)人にとっては、ロック史における新たな「発見」だと思う。常套句ではあるが、ストーンズ・ファンだけではなく、ロック・ファンならば、けっして観て損のない作品(体験)。期間限定だが10月には劇場公開もされ、DVD発売もされる

↓応援クリックにご協力をお願いします。

![レディース・アンド・ジェントルメン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FLseQ88ML._SL160_.jpg) | レディース・アンド・ジェントルメン [DVD] WHD ENTERTAINMENT(V)(D) 2010-10-13 売り上げランキング : 108 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

【演劇・アート】舞台美術 3人展 ― 2010/09/22

本来は開催期間中に紹介すべきだったのだろうが、今回は終了後のレビューになってしまった(反省)。9月9~21日まで新宿・紀ノ國屋画廊で行われていた「3人展」で、ワタシが足を運んだのは19日。

舞台美術家である堀尾幸男、島次郎、土屋茂昭、が、4作ずつの模型を展示するほか、数多くの作品をプロジェクターで紹介する。

まず会場に足を踏み入れて、目を奪われるのは堀尾の「欲望という名の電車」。場末の酒場とねぐら、ベット…「汚し」と空間を生かした設計でテネシー・ウィリアムズが描いた「世界」を見事に再現。「模型」ながら、時空を超えてその「世界」へと誘う。さらに「彦馬がゆく!」(上記写真)の精巧さと奥行きある舞台空間に驚かされる。そして、「さまよえるオランダ人」「ザ・キャラクター」と続く。

島は、「ヘンリー六世」「橋を渡ったら泣け」で、思いっきり舞台空間を拡げ、「ニュルンベルク裁判」ではアートに、「焼肉ドラゴン」ではあの臭い立つ長屋へ。

土屋は、「鹿鳴館」「エビータ」「クラウディア」でゴージャスに、「思い出を売る男」では陰影にとんだノスタルジックな世界を構築。

ワタシ的には、緻密職人の堀尾、空間派の島、ライティングの魔術師・土屋という印象を持ったが、まったくの私見で、3者ともいずれも技量も素晴らしい。スペースは小さくとも、充実した展示イベントであったと思う。

これらの模型展示を見て思い出されたのが、上々颱風が行っていた野外コンサート「上々颱風祭り」の舞台模型。実物の舞台も素晴らしかったが、維新派の松本雄吉氏によるその舞台模型も本当に、見とれてしまったものだ。

映画美術監督の種田陽平氏も自著で悔しげに語っているがが、こうした舞台美術も公演が終了してしまえば、どんなに素晴らしいセットでも解体されてしまう。そうした意味でも、こうした展示会がもっとひんぱんに開催されればいいと思うし、なんらかの形で舞台美術がデータとして残せないものか…。ワタシなどは、将来的にはホログラム(3D)映像としてアーカイブ化できないものかと、夢想するのであるが…。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

舞台美術家である堀尾幸男、島次郎、土屋茂昭、が、4作ずつの模型を展示するほか、数多くの作品をプロジェクターで紹介する。

まず会場に足を踏み入れて、目を奪われるのは堀尾の「欲望という名の電車」。場末の酒場とねぐら、ベット…「汚し」と空間を生かした設計でテネシー・ウィリアムズが描いた「世界」を見事に再現。「模型」ながら、時空を超えてその「世界」へと誘う。さらに「彦馬がゆく!」(上記写真)の精巧さと奥行きある舞台空間に驚かされる。そして、「さまよえるオランダ人」「ザ・キャラクター」と続く。

島は、「ヘンリー六世」「橋を渡ったら泣け」で、思いっきり舞台空間を拡げ、「ニュルンベルク裁判」ではアートに、「焼肉ドラゴン」ではあの臭い立つ長屋へ。

土屋は、「鹿鳴館」「エビータ」「クラウディア」でゴージャスに、「思い出を売る男」では陰影にとんだノスタルジックな世界を構築。

ワタシ的には、緻密職人の堀尾、空間派の島、ライティングの魔術師・土屋という印象を持ったが、まったくの私見で、3者ともいずれも技量も素晴らしい。スペースは小さくとも、充実した展示イベントであったと思う。

これらの模型展示を見て思い出されたのが、上々颱風が行っていた野外コンサート「上々颱風祭り」の舞台模型。実物の舞台も素晴らしかったが、維新派の松本雄吉氏によるその舞台模型も本当に、見とれてしまったものだ。

映画美術監督の種田陽平氏も自著で悔しげに語っているがが、こうした舞台美術も公演が終了してしまえば、どんなに素晴らしいセットでも解体されてしまう。そうした意味でも、こうした展示会がもっとひんぱんに開催されればいいと思うし、なんらかの形で舞台美術がデータとして残せないものか…。ワタシなどは、将来的にはホログラム(3D)映像としてアーカイブ化できないものかと、夢想するのであるが…。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【写真】写真集を作る前に知っておきたい幾つかのこと ― 2010/09/20

千代田アーツ3331を訪れたついでといっては何だが(失礼)、同会場の1F ラウンジ で開催されたトークセッション「写真集を作る前に知っておきたい幾つかのこと」に参加(9月18日)。

写真評論家の飯沢耕太郎氏、木村伊平衛賞を連発している赤々舎代表の姫野希美氏、丸善のバイヤー・山地恭子氏が、写真集の現在と未来、とり巻く状況などを語った2時間のトークライブで、会場にはカメラマンや編集関係者とおぼしき100人近い参加者が熱心にトークに耳を傾けた。司会は、雑誌「ecocolo」発行人で3331コーディネーターの粟田政憲氏で、ネット駆使しながら関連する事項をスクリーンに映し出しながらの進行(GJ)。

今回はレビューというよりも、以下その簡略な報告。なお各人の発言は大意で、正確でない場合もあると思うがご容赦いただきたい(敬称略)。

「写真集には一過性でない魅力がある」と飯沢が切り出せば、姫野は「写真展で写真を見るよりも、ページをめくる生理感覚で写真集が好き」として、「見たことのない写真、出会ったことのない写真」を写真集にしてきた、とその編集ポリシーを語る。

山地は書店で、どのような写真集を注文し、棚に並べるか、その部内会議の様子など内情を語る。

「写真集は写真家だけでなく、編集者やデザイナー、印刷業者などさまざまな人たちによる協同作業によってつくられる団体競技みたないなもの。だから写真家は鍛えられる」と笑いとばす飯沢だが、同時に「高い、重い、かさばる」と、“嫌われ者”の写真集の現状も指摘。

こうした状況に対しては姫野は、「『写真集を贈りたい人にプレゼントする日』をつくるなど、業界の横断的なキャンペーンやフェアや必要」と言えば、飯沢が即座に「全面的に賛成。今日からそれをやろう!」と呼応する。

ワタシが聞いてみたいと思っていた電子出版との関わりについても言及した。

「電子出版を試してみたい気持ちはある」(姫野)、「電子出版はどんどんやったらいい」(飯沢)と、電子出版に対して前向きな意見が聞かれた一方で、「電子出版に向いた写真があると思うがまだ見つけていない」(姫野)、「自分が電子出版の写真を評論する気はない」(飯沢)、「丸善に来るお客さんは年配の方が多いのでまだ現実的ではない」(山地)と、やはりまだ手さぐり状態のよう。

「まだまだ(写真集を見る)アプリがない」(飯沢)というが、ワタシだって写真集をi-phoneやi-padで見たいとは思わない。ただ、例えば現在のデジタルフォトフレームがもっと大型化し、壁かけ式になったらどうだろうか? i-padにダウンロードした写真集をフォトフレームに無線で飛ばせば、そこでプライベート写真展ができる。フォトフレームの特性よろしく写真が次々に変化していく…そんな使い方が出来るようになれば、また新たな「写真集の意味」が発見されるのではないだろうか?

あるいは、ネット上に転がる著作権フリーの画像を集めてお気に入りのデジタル写真集をつくる。それをまたネット上に公開する。ワタシは「写真集の未来」として、そんな妄想を膨らませてしまうのだが…。

後半はビールも投入され(笑)、3者のトークもますます冴えわたる。

ワタシ的には、姫野が言う「アイドル写真集はアートの棚には置かれない。アイドル写真集売り場に置かれるような写真集をつくることで、今まで写真集を興味がなかった人たちを惹きつけたい」という、マーケットを広げようとする姿勢に強い共感を覚えた。

さて最後に、会場からの質問「好きな写真集を一冊挙げたら?」への回答をここ記しておこう。

姫野… 『Vortex』 (渦) アントワーン・ダガタ

飯沢…ライアン・マクギンレー

山地…『空の名前』 高橋健司(角川書店)

高橋健司(角川書店)

↓応援クリックにご協力をお願いします。

写真評論家の飯沢耕太郎氏、木村伊平衛賞を連発している赤々舎代表の姫野希美氏、丸善のバイヤー・山地恭子氏が、写真集の現在と未来、とり巻く状況などを語った2時間のトークライブで、会場にはカメラマンや編集関係者とおぼしき100人近い参加者が熱心にトークに耳を傾けた。司会は、雑誌「ecocolo」発行人で3331コーディネーターの粟田政憲氏で、ネット駆使しながら関連する事項をスクリーンに映し出しながらの進行(GJ)。

今回はレビューというよりも、以下その簡略な報告。なお各人の発言は大意で、正確でない場合もあると思うがご容赦いただきたい(敬称略)。

「写真集には一過性でない魅力がある」と飯沢が切り出せば、姫野は「写真展で写真を見るよりも、ページをめくる生理感覚で写真集が好き」として、「見たことのない写真、出会ったことのない写真」を写真集にしてきた、とその編集ポリシーを語る。

山地は書店で、どのような写真集を注文し、棚に並べるか、その部内会議の様子など内情を語る。

「写真集は写真家だけでなく、編集者やデザイナー、印刷業者などさまざまな人たちによる協同作業によってつくられる団体競技みたないなもの。だから写真家は鍛えられる」と笑いとばす飯沢だが、同時に「高い、重い、かさばる」と、“嫌われ者”の写真集の現状も指摘。

こうした状況に対しては姫野は、「『写真集を贈りたい人にプレゼントする日』をつくるなど、業界の横断的なキャンペーンやフェアや必要」と言えば、飯沢が即座に「全面的に賛成。今日からそれをやろう!」と呼応する。

ワタシが聞いてみたいと思っていた電子出版との関わりについても言及した。

「電子出版を試してみたい気持ちはある」(姫野)、「電子出版はどんどんやったらいい」(飯沢)と、電子出版に対して前向きな意見が聞かれた一方で、「電子出版に向いた写真があると思うがまだ見つけていない」(姫野)、「自分が電子出版の写真を評論する気はない」(飯沢)、「丸善に来るお客さんは年配の方が多いのでまだ現実的ではない」(山地)と、やはりまだ手さぐり状態のよう。

「まだまだ(写真集を見る)アプリがない」(飯沢)というが、ワタシだって写真集をi-phoneやi-padで見たいとは思わない。ただ、例えば現在のデジタルフォトフレームがもっと大型化し、壁かけ式になったらどうだろうか? i-padにダウンロードした写真集をフォトフレームに無線で飛ばせば、そこでプライベート写真展ができる。フォトフレームの特性よろしく写真が次々に変化していく…そんな使い方が出来るようになれば、また新たな「写真集の意味」が発見されるのではないだろうか?

あるいは、ネット上に転がる著作権フリーの画像を集めてお気に入りのデジタル写真集をつくる。それをまたネット上に公開する。ワタシは「写真集の未来」として、そんな妄想を膨らませてしまうのだが…。

後半はビールも投入され(笑)、3者のトークもますます冴えわたる。

ワタシ的には、姫野が言う「アイドル写真集はアートの棚には置かれない。アイドル写真集売り場に置かれるような写真集をつくることで、今まで写真集を興味がなかった人たちを惹きつけたい」という、マーケットを広げようとする姿勢に強い共感を覚えた。

さて最後に、会場からの質問「好きな写真集を一冊挙げたら?」への回答をここ記しておこう。

姫野… 『Vortex』 (渦) アントワーン・ダガタ

飯沢…ライアン・マクギンレー

山地…『空の名前』

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【アート】千代田芸術祭「3331アンデパンダン」 ― 2010/09/19

以前から気になっていた「千代田アーツ3331」で行われた「千代田芸術祭『3331アンデパンダン』」に足を運ぶ(9月18日)。

ここは廃校となった中学校の施設を活用し、アーティストが主導・運営する民設民営のスペース。こうした既存の施設を、新たなアートスペースとして活用した例といえば、今春に行われた「NO MAN'S LAND」が思い浮かぶが、あちらが旧フランス大使館の解体という期限を区切ったものに対して、こちらは地域に根ざした恒常的なアートセンターを目指すという。

それだけに施設・建物利用もこちらが一枚上で、明治以来から変わらない校舎・教室という学校文化・空間に、今も進化を続ける現代アートをマッチングさせるという妙が、じつに新鮮。校庭の跡地に緑広がる公園を配し、そこから入場すれば、どこか懐かしく、しかもモダンな異空間が広がる。

じつは会場に来る前は、「千代田」というローカルな冠詞が付いていたために、地域の趣味人が出展する学芸会的なものをイメージしていたのだが、これが大きな勘違い! 予想をはるかに超えた瞠目の展示会であった。

会場は1Fのギャラリー(元は職員室? 教室? 廊下だったなど推察しながら遊歩するのも楽しい)を利用して、19歳から70歳まで350点以上の作品がズラリと並ぶ。…だけでなく、壁を埋めつくし、天井から吊り下げられ、床に敷きつめられ…と多彩な展示。それも玉石混交ではなく、ほとんど「石」が見当たらない!

アニメ風のポップな人形が床に転がり、東南アジア風の仮面がぶら下がり、麻と布のオブジェからは内蔵(?)が飛び出し、凛とした生け花にクモの巣が絡む。キュービズムを模した粘土細工、女子高生ゴリコ を思わせる絵画、背中からキノコの生えた裸女、子どもが遊ぶような砂場が広がり、蕎麦のキノコ(脳ミソ?)が床が生えている…とガジェット感覚いっぱい。まさにニッポンの現代アートの活況ぶり、充実ぶりを示す「芸術祭」ではあるまいか!

を思わせる絵画、背中からキノコの生えた裸女、子どもが遊ぶような砂場が広がり、蕎麦のキノコ(脳ミソ?)が床が生えている…とガジェット感覚いっぱい。まさにニッポンの現代アートの活況ぶり、充実ぶりを示す「芸術祭」ではあるまいか!

たしか朝日新聞だったと思うが、現在「モダン」が冠される文化・芸術で、本当の意味で「モダン」なのは「モダン・アート」だけだ…という趣旨の記事を読んだことがある。その時に、なぜ自分が近年、モダン・アートに惹かれるのか、その理由がわかったような気がした。つまり、ワタシ(オヤジ)にとって「モダン」とは、「パンク!」なのだ。

パンクに革新を続けるニッポンのモダン・アートから、当分目が離せそうにない…。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

ここは廃校となった中学校の施設を活用し、アーティストが主導・運営する民設民営のスペース。こうした既存の施設を、新たなアートスペースとして活用した例といえば、今春に行われた「NO MAN'S LAND」が思い浮かぶが、あちらが旧フランス大使館の解体という期限を区切ったものに対して、こちらは地域に根ざした恒常的なアートセンターを目指すという。

それだけに施設・建物利用もこちらが一枚上で、明治以来から変わらない校舎・教室という学校文化・空間に、今も進化を続ける現代アートをマッチングさせるという妙が、じつに新鮮。校庭の跡地に緑広がる公園を配し、そこから入場すれば、どこか懐かしく、しかもモダンな異空間が広がる。

じつは会場に来る前は、「千代田」というローカルな冠詞が付いていたために、地域の趣味人が出展する学芸会的なものをイメージしていたのだが、これが大きな勘違い! 予想をはるかに超えた瞠目の展示会であった。

会場は1Fのギャラリー(元は職員室? 教室? 廊下だったなど推察しながら遊歩するのも楽しい)を利用して、19歳から70歳まで350点以上の作品がズラリと並ぶ。…だけでなく、壁を埋めつくし、天井から吊り下げられ、床に敷きつめられ…と多彩な展示。それも玉石混交ではなく、ほとんど「石」が見当たらない!

アニメ風のポップな人形が床に転がり、東南アジア風の仮面がぶら下がり、麻と布のオブジェからは内蔵(?)が飛び出し、凛とした生け花にクモの巣が絡む。キュービズムを模した粘土細工、女子高生ゴリコ

たしか朝日新聞だったと思うが、現在「モダン」が冠される文化・芸術で、本当の意味で「モダン」なのは「モダン・アート」だけだ…という趣旨の記事を読んだことがある。その時に、なぜ自分が近年、モダン・アートに惹かれるのか、その理由がわかったような気がした。つまり、ワタシ(オヤジ)にとって「モダン」とは、「パンク!」なのだ。

パンクに革新を続けるニッポンのモダン・アートから、当分目が離せそうにない…。

↓応援クリックにご協力をお願いします。

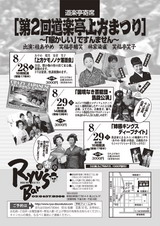

【落語】上方ケモノノケ落語会 ― 2010/08/29

数日前に足を運んだ「道楽亭 Ryu's Bar」での上方落語会(8月28日)

演者全員が獣かモノノケが登場する噺を演るそうで、遅れて入った店内ではすでに笑福亭笑子サンが、家族と移住したシンガポールを舞台にした新作「シンガポール・ドリーム(?)」を演っていた。噺のテンポはいいのだが、間が悪いのかなかなか笑いがとれない…得意の腹話術をもっと活かしたらいいのに…というのは勝手なお世話か。( ^ ^ ;

続く桂あやめ師匠は、花枝と名乗っていった前座時代にインタビューさせていただいたことがあった。以来、20数年!念願叶ってようやく高座を聴かせていただく。元気いっぱいの師匠だが、数日前に遊雀師匠の演じ分けの妙を堪能した後なので分が悪い。「船弁慶」を演ったが、女房の「お松」がご本人のそれに近いのか(失礼!)、鬼気せまる迫力(顔も怖いし( ^ ^ ; )。

収穫だったのが笑福亭鶴笑師匠。大きなガラガラ声で、客をいじりながらのマクラで沸かせると、いきなりの“パペット落語”で客(ワタシもです)の度肝を抜く。両手、両足、お面や手品、釣り竿まで駆使してのパフォーマンスに、客席は大喜び。文字どおりのイリュージョン落語。上方にも白鳥師匠みたいなキテレツな噺家がいたんだ~!と一気にファンになりました。

トリは林屋染雀師匠の怪談噺。ほかの演者も協力して、火の玉、生首飛び出す上方流の楽しい(?)高座。ちなみにこの日のお囃子、鳴り物もすべて「生」。上方落語の世界を堪能した一夜デスた。(^_-)

↓応援クリックにご協力をお願いします。

演者全員が獣かモノノケが登場する噺を演るそうで、遅れて入った店内ではすでに笑福亭笑子サンが、家族と移住したシンガポールを舞台にした新作「シンガポール・ドリーム(?)」を演っていた。噺のテンポはいいのだが、間が悪いのかなかなか笑いがとれない…得意の腹話術をもっと活かしたらいいのに…というのは勝手なお世話か。( ^ ^ ;

続く桂あやめ師匠は、花枝と名乗っていった前座時代にインタビューさせていただいたことがあった。以来、20数年!念願叶ってようやく高座を聴かせていただく。元気いっぱいの師匠だが、数日前に遊雀師匠の演じ分けの妙を堪能した後なので分が悪い。「船弁慶」を演ったが、女房の「お松」がご本人のそれに近いのか(失礼!)、鬼気せまる迫力(顔も怖いし( ^ ^ ; )。

収穫だったのが笑福亭鶴笑師匠。大きなガラガラ声で、客をいじりながらのマクラで沸かせると、いきなりの“パペット落語”で客(ワタシもです)の度肝を抜く。両手、両足、お面や手品、釣り竿まで駆使してのパフォーマンスに、客席は大喜び。文字どおりのイリュージョン落語。上方にも白鳥師匠みたいなキテレツな噺家がいたんだ~!と一気にファンになりました。

トリは林屋染雀師匠の怪談噺。ほかの演者も協力して、火の玉、生首飛び出す上方流の楽しい(?)高座。ちなみにこの日のお囃子、鳴り物もすべて「生」。上方落語の世界を堪能した一夜デスた。(^_-)

↓応援クリックにご協力をお願いします。

【落語】三遊亭遊雀 セレクト落語会 ― 2010/08/27

新宿二丁目にある「道楽亭 Ryu's Bar」での落語会に足を運ぶ(8月26日)。

遊雀師匠の噺を聴くのは初めて、しかも狭い(失礼)お店の中とあって超至近距離!…なので当方も当初はなんだか緊張( ^ ^ ; 。まずは「小言幸兵衛」を一席。で、この人、人物の造形がピカ一。至近距離(爆)で見ても本当に、人物の演じ分けが上手い!噺の中で家主が演じる芝居も含めて、登場人物が語り出すとみな顔が違って見えるんだよなぁ…と感心。

ゲストの春風亭鯉枝師匠はそれとまさに対照的。無表情のまま、マクラもまるでそこに客がいないかのような一人語り。なるほど、これが噂のツイッター落語かと思う間もなく、自作の「代理屋」を語り出す…が、これまた「間」なく、演じ分けはほとんどなく、さらに上下もあまりなく(笑)、次々と場面は移り変わり、噺が展開していく。なんじゃ、これは!?という芸風だが、これもまたアリじゃん!というのが、現在の落語界の活況ぶりを示しているだろうな…と。

休憩の後、すっかり客席は温まり、再び遊雀師匠が登場。演じ分けたっぷりの「宿屋の富」で、滑稽な人びとを楽しく笑いとばし、まさに談志師匠が喝破した「落語とは人間の『業』の肯定である」…を堪能。拍手喝采。 (^-^)//""パチパチ

ゲストの春風亭鯉枝師匠はそれとまさに対照的。無表情のまま、マクラもまるでそこに客がいないかのような一人語り。なるほど、これが噂のツイッター落語かと思う間もなく、自作の「代理屋」を語り出す…が、これまた「間」なく、演じ分けはほとんどなく、さらに上下もあまりなく(笑)、次々と場面は移り変わり、噺が展開していく。なんじゃ、これは!?という芸風だが、これもまたアリじゃん!というのが、現在の落語界の活況ぶりを示しているだろうな…と。

休憩の後、すっかり客席は温まり、再び遊雀師匠が登場。演じ分けたっぷりの「宿屋の富」で、滑稽な人びとを楽しく笑いとばし、まさに談志師匠が喝破した「落語とは人間の『業』の肯定である」…を堪能。拍手喝采。 (^-^)//""パチパチ

シャガール ロシア・アヴァンギャルドとの出会い ― 2010/07/26

『シャガール展』に行く(7月25日・東京芸術大学大学美術館)。

副題に「ロシア・アヴァンギャルドとの出会い」とあるように、カンディンスキーら同時代のロシア前衛芸術家たちとの交流と影響を浮かびあがらせるとともに、その時代を経たからこそ、後年の幻想的で独自なシャガール・ワールドが形成された--という視点での展示。その展示がじつにウマい。

なんといってもロシア作家たちの作品群を通過した後、最後に後期の代表作をドカーンと展示した“シャガール部屋”は圧巻だ。シャガールが溢れでるイメージを次々にキャンバスに描いていった大作たち。その絵の前でワタシは声を失う。時を忘れる。

色彩溢れるキャンバスの中で飛翔する人・動物・天使・光…。夜のなのに、なぜこうも至福感に満ちているのか。いつまでもその世界に浸って…いたかったにゃあ。( ^ ^ ;

さらに、NYのメトロポリタン歌劇場の歌劇「魔笛」公演のために、シャガールが描いた舞台美術のなんとイキイキと奔放なこと。もうやりたい放題じゃん!

改めて、ジブンのシャガール好きを再確認した展覧会デスた。(^_-)

なんといってもロシア作家たちの作品群を通過した後、最後に後期の代表作をドカーンと展示した“シャガール部屋”は圧巻だ。シャガールが溢れでるイメージを次々にキャンバスに描いていった大作たち。その絵の前でワタシは声を失う。時を忘れる。

色彩溢れるキャンバスの中で飛翔する人・動物・天使・光…。夜のなのに、なぜこうも至福感に満ちているのか。いつまでもその世界に浸って…いたかったにゃあ。( ^ ^ ;

さらに、NYのメトロポリタン歌劇場の歌劇「魔笛」公演のために、シャガールが描いた舞台美術のなんとイキイキと奔放なこと。もうやりたい放題じゃん!

改めて、ジブンのシャガール好きを再確認した展覧会デスた。(^_-)

最近のコメント